大妻博物館 特別展示「江戸時代の本づくり」ラストウィーク

6/16(月)から始まった大妻博物館特別展「江戸時代の本づくり ―お伽草子から江戸戯作まで」ですが、会期は7/19(土)までです。ついにラストウィークとなりました。

NHK大河ドラマ「べらぼう」の主人公蔦屋重三郎や、浮世絵師歌麿の関わった狂歌本も出展しています!

今回は、「本学の学生体験」と題しまして、本展示の選書から解説にいたるまで携わってくださった日本近世文学ご専門の神林尚子先生と一緒に博物館へ…

まずは図書館で先生と待ち合わせ。…するとそこへ高木元先生が。(前日本文学科教授、現非常勤講師にてお世話になっております)企画展のことや、最新の近世文学研究について立ち話をちらほら。そんな立ち話にもワクワクしてしまいます。

さっそく一緒に博物館へ。

おや?すでにたくさんの学生がいますね…

(久保先生)「神林先生!ちょうどよかった、いま1年生たちと日本古典文学入門の授業で貴重書展を見ようと来たのですが、ぜひ展示品について解説をお願いします!」

(神林先生)「いやいや、わたくしの解説なぞ…むしろ久保先生のお話を伺いたいところです(汗)」

といった攻防を繰り返し、神林先生と久保先生(日本中古文学ご専門、源氏物語・竹取物語などの研究者)の解説が聞けるラッキーな時間となりました。

(神林先生)「せっかくならば、いま放映中の大河ドラマ「べらぼう」とも関連するような企画にできれば、ということで、同じく展示に関わられた小井土先生(中世のご専門)と、中世から近世への本の世界の広がりを見て頂ける展示を考えました。

展示されている本のジャンルや内容だけでなく、どの箇所を開くかについても、実は色々と工夫や伏線を仕掛けています。

たとえば、近世の本でも、小井土先生が専門とされている『曽我物語』にちなんだ内容がたくさん出てくるので、そういうところを選んで出そう!と、学芸員さんとも相談しながら考えました。挿絵の楽しさも見所です。」

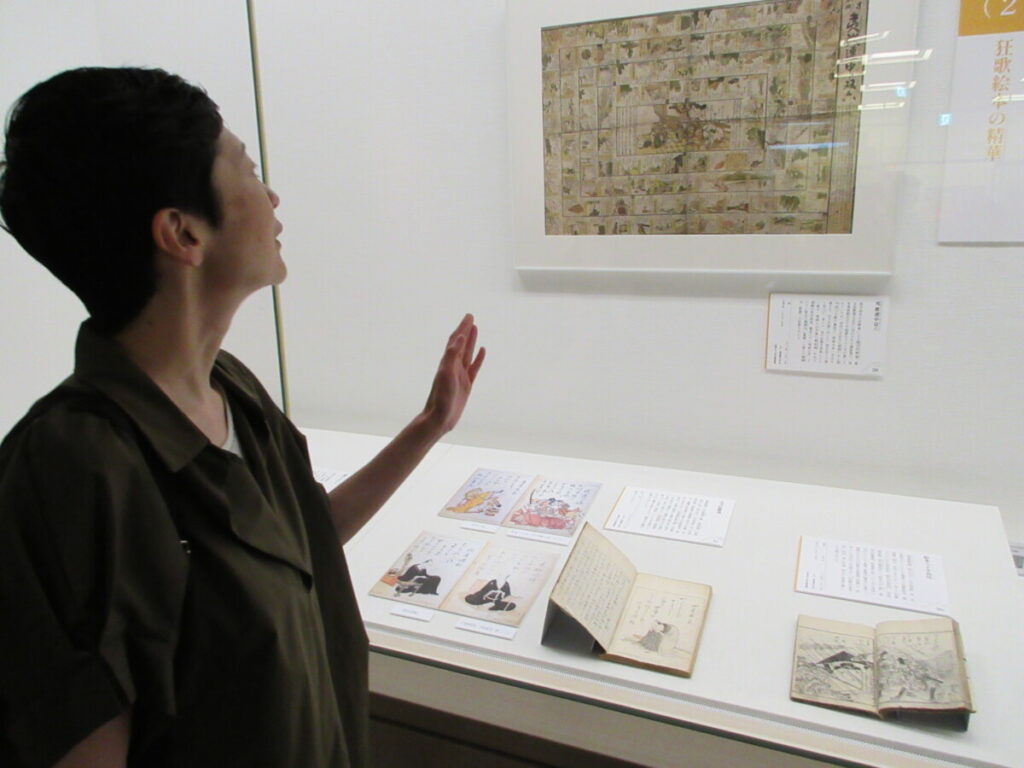

(神林先生)「こちらの双六、現存するのは世界に一つだけとも言われています!蔦重と歌麿の仲良しコンビの狂歌もありますね。そしてこちらの狂歌集。おれたちはこんなおもしろいことやってんだぞ!という、読者に狂歌サークルの様子を伝えてみせた狂歌集です。」

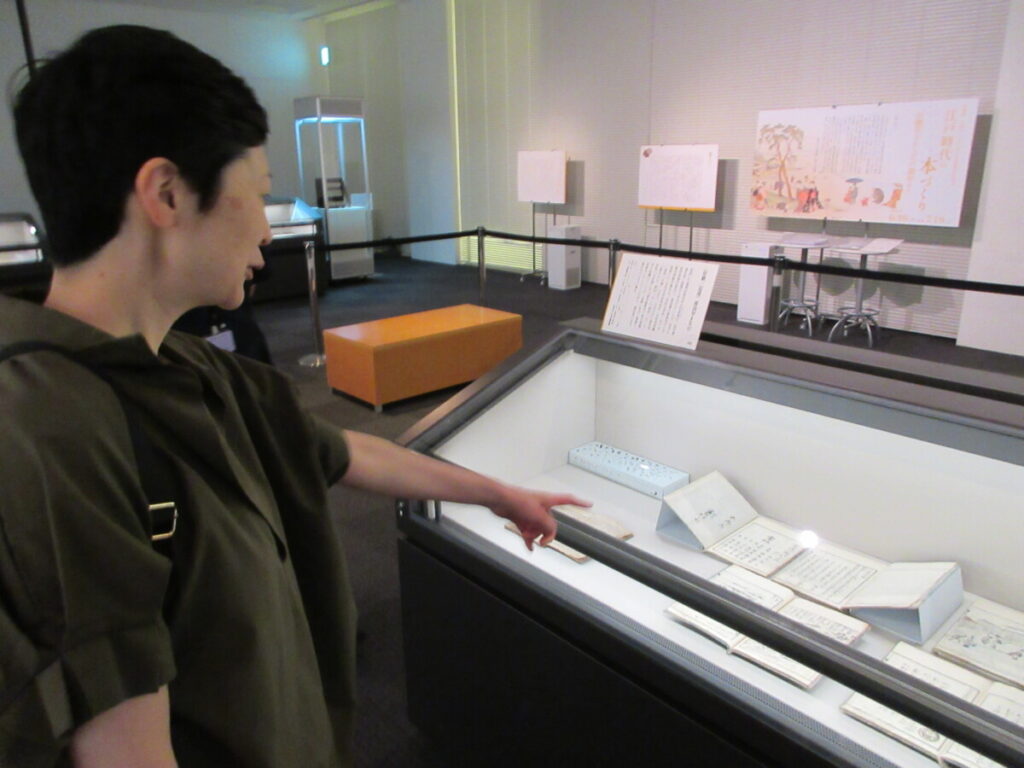

(神林先生)「このエリアでは、文学や小説だけでなく「本」の世界の広がりに触れていただくために「重宝記」と呼ばれる実用書も展示しています。「重宝記」、「重宝する」って、「便利だ」とか「役に立つ」っていう意味で、いまでも言いますよね。なので、「重宝記」というのは、当時なにかに困ったときに実用的な知識を教えてくれる便利帳、みたいなものを指すんです。おもしろいもので、牛の良し悪しを見分ける方法、なんていうのもあって。今と違って牛は、食用ではなく、荷物を運んだり畑を耕すために働いてもらう労働力ですから、元気でないと困るわけです。」

根底に歴史や物語の知識があるから、おもしろおかしくパロディとして狂歌にすることができる。それは、一点一点筆で書かれた本から、印刷技術の発達により人々にひろく物語が読まれるようになったからこそ広まった文化なのだということを今回の展示で感じ取れます。

本学の学生だったら、こんな風にお話を伺うチャンスもあります。

ちょっとだけ、学生の気分をご体験いただけたでしょうか。

展示閉幕まであと数日ですが、まだご覧になられていない方は、足を運んでみてはいかがでしょう。

(おまけ)

NHK大河ドラマ本編終了後に放送される「べらぼう紀行」。

第27話佐野政言(佐野善左衛門政言)の屋敷跡地の案内板が出ました。これは、本学の大妻講堂前にあり、大妻学院の辺りが、佐野家の屋敷だったことを表しています。

ドラマで出てくる「番町の桜」…。今はもう同じ桜はありませんが、新しい桜がE棟の前に春になると咲き誇ります。当時の様子を思い浮かべながら、眺めるのも、また粋な聖地巡礼になるのではないでしょうか。(注意:E棟の桜は、しだれ桜です)